Simulation and Optimization Method of Transfer Streamline in Metro Transfer Station Based on VISSIM

-

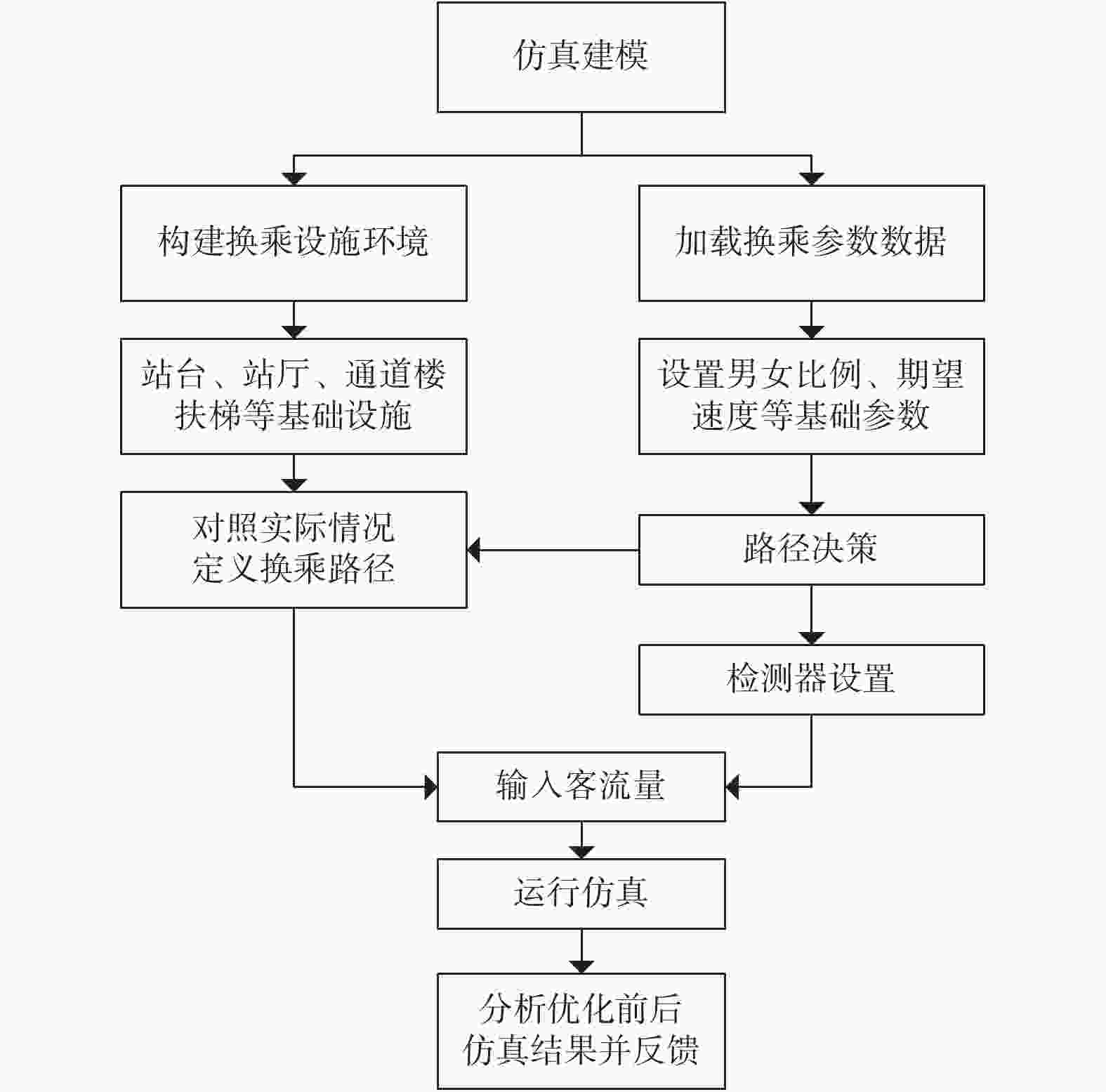

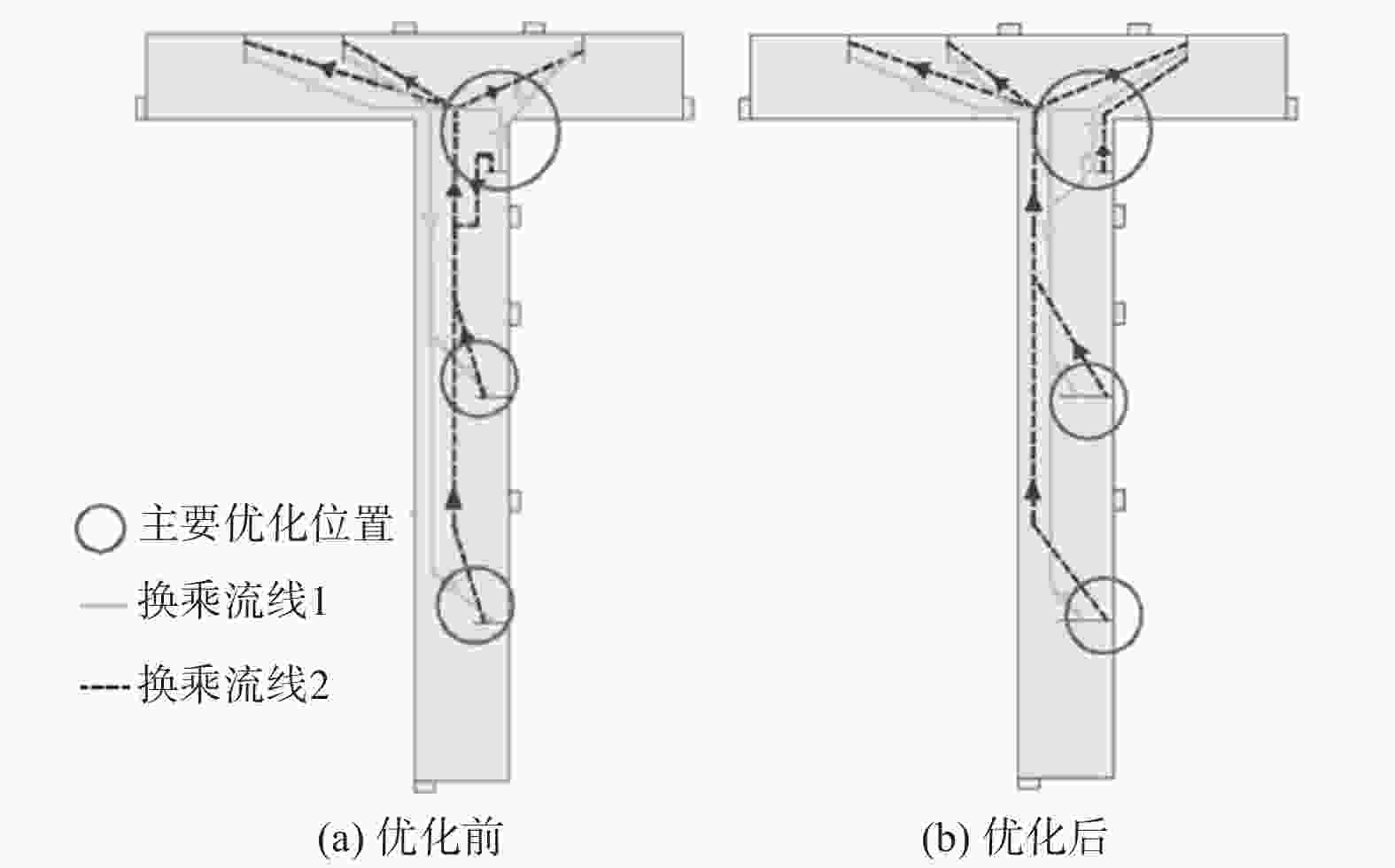

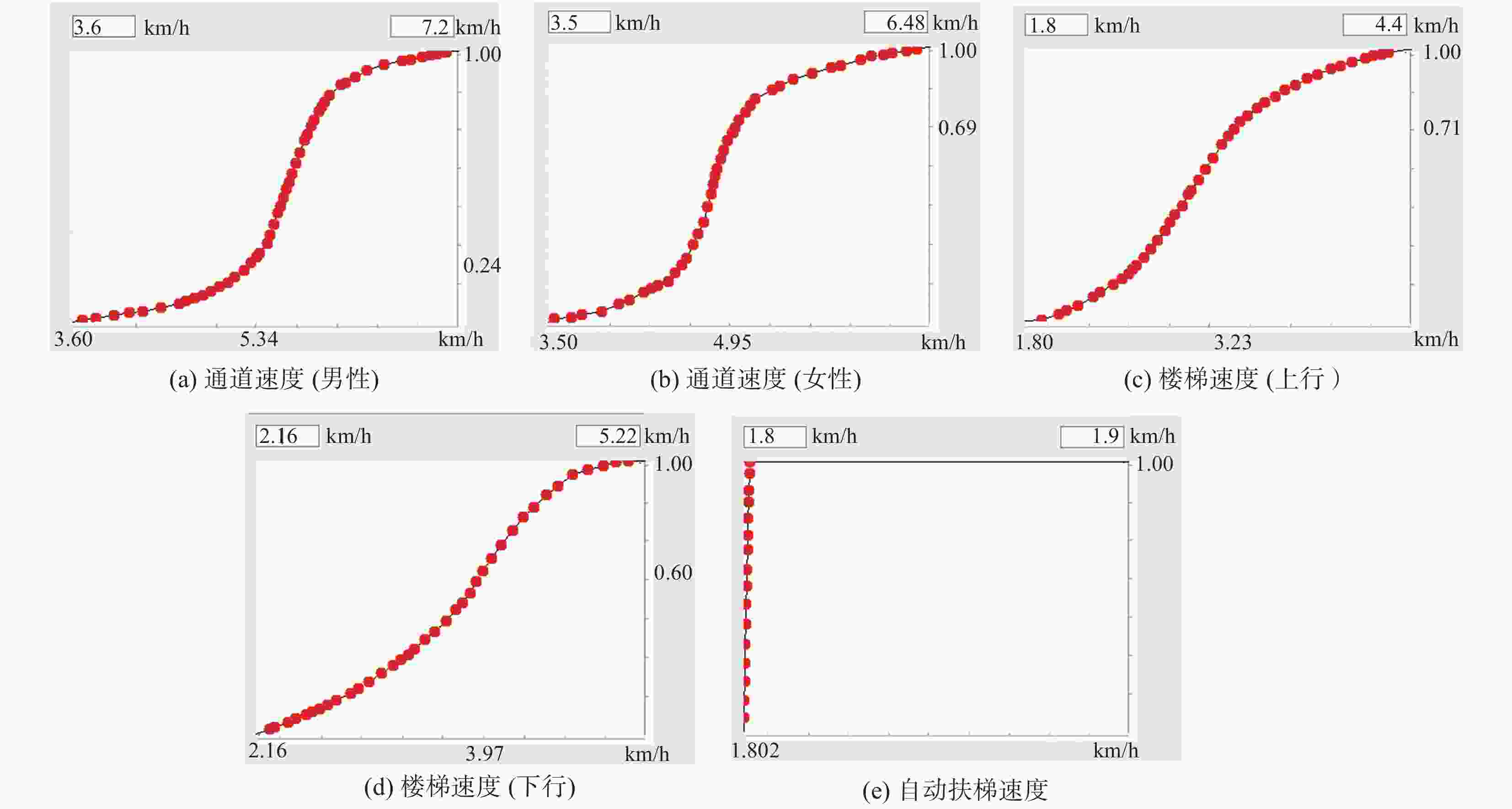

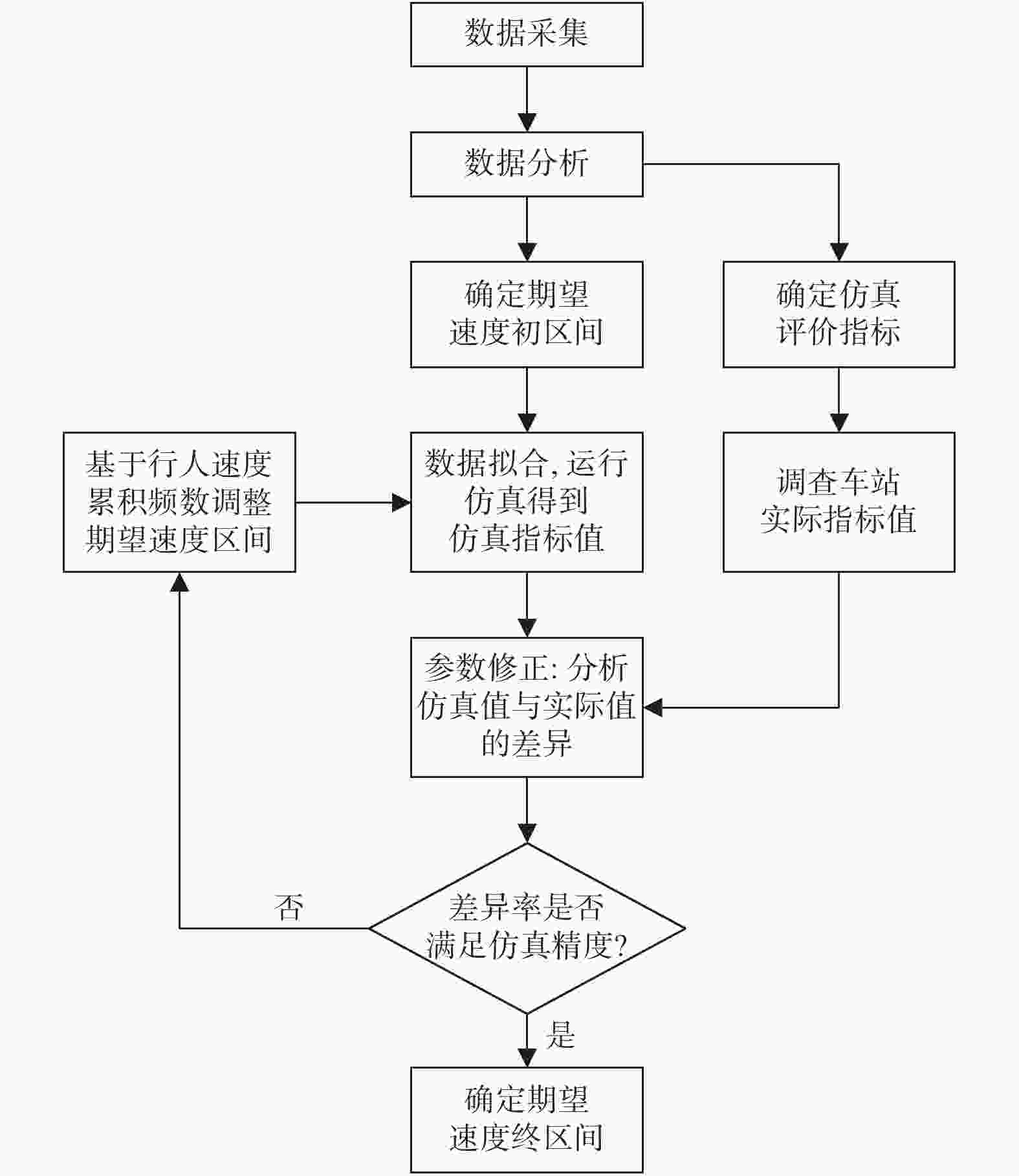

摘要: 地铁换乘站的换乘流线设计是影响乘客换乘效率和服务水平的关键. 给出地铁换乘站优化设计原则和典型优化设计策略,并基于VISSIM仿真软件提出地铁换乘站换乘流线仿真建模流程和方法,深入研究行人期望速度的参数标定及修正方法. 结合设计目标和仿真软件功能,建立地铁换乘站换乘流线优化评价指标体系. 最后以某地铁换乘站为例进行实例分析,结果表明提出的仿真建模、参数标定与评价方法具有一定的实践应用价值,可为我国大城市地铁换乘站的换乘流线设计、改进与评价等提供方法借鉴.Abstract: The design of transfer line in metro transfer station is the key to affect the efficiency and service level of passenger transfer. The optimization design principle and typical optimization design strategy of metro transfer station were given. Based on VISSIM simulation software, the simulation modeling process and method of metro transfer line were proposed, and the parameter calibration and correction method of pedestrian expected speed were deeply studied. Combined with the design objective and the function of simulation software, the evaluation index system of transfer line optimization of metro transfer station was established. Finally, a metro transfer station was taken as an example for example analysis, the results show that the proposed simulation modeling, parameter calibration and evaluation method have practical application value, which can provide reference for the design, improvement and evaluation of the transfer line of metro transfer stations in big cities in China.

-

表 1 建模参数汇总表

Table 1. Summary table of modeling parameters

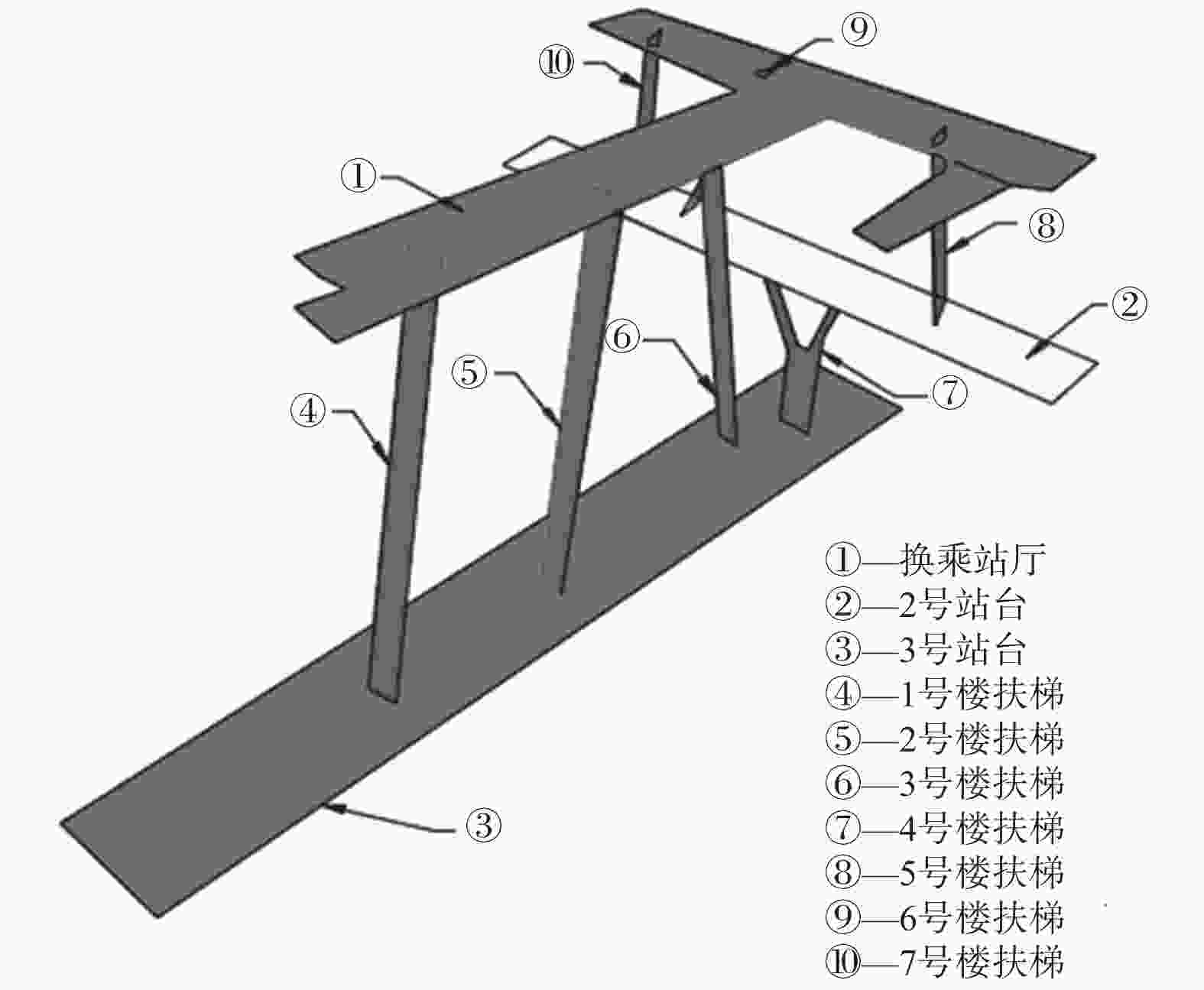

参数符号 参数名称 η 男女比例 α 同站台上下行客流比 β 楼扶梯流量分配比 γ 不同路径流量分配比 Δt1 同线路列车到达间隔时间 Δt2 不同线路列车到达间隔时间 ni 各站台子区间发生客流量 v 行人期望速度 表 2 仿真参数值列表

Table 2. List of simulation parameter values

参数 设施或路径 取值 男女比例η — 1.1∶1 同站台上下行客流比α ② 上行∶下行=1.1∶1 ③ 上行∶下行=1∶1.2 楼梯/扶梯的流量分配比β ④ 楼梯∶扶梯=1∶5 ⑤ 楼梯∶扶梯=1∶3 ⑧⑨⑩ 楼梯∶扶梯=1∶1.5 不同路径流量分配比γ 换乘路径1 ⑧∶⑨∶⑩=1∶1.2∶1.5 换乘路径2 ④∶⑤∶⑥∶⑦=1∶2∶2∶3 列车到达间隔时间Δt — Δt2=2.5 min — Δt1=1 min 表 3 仿真结果与现状实际值对比分析

Table 3. Comparative analysis of simulation results and actual values

评价指标 设施或路径 实际值 仿真值 第1次 第2次 第3次 T/s 换乘路径1 103 119.6 107.5 99.1 换乘路径2 154 179.5 165.2 147.5 δ/(人·s−1) ⑤ 扶梯 0.137 0.095 0.127 0.148 楼梯 0.325 0.277 0.302 0.341 ⑥ 扶梯 0.149 0.092 0.120 0.142 ⑦ 楼梯 0.205 0.116 0.154 0.193 ⑧ 扶梯 0.251 0.138 0.195 0.260 楼梯 0.377 0.272 0.319 0.364 N/个 — 33 36 36 36 表 4 换乘流线优化前后仿真对比分析

Table 4. Simulation comparison and analysis before and after optimization of transfer streamline

评价指标 设施或路径 优化值 现有方案 优化方案 T/s 换乘路径1 99.1 90.5 换乘路径2 147.5 118.2 δ/(人·s−1) ⑤ 扶梯 0.148 0.167 楼梯 0.341 0.372 ⑥ 扶梯 0.142 0.262 ⑦ 楼梯 0.193 0.224 ⑧ 扶梯 0.260 0.277 楼梯 0.364 0.382 N/个 — 36 30 -

[1] 何林, 何珍. 成都地铁换乘及换乘效率评价研究[J] . 价值工程,2019,38(29):140 − 142. [2] 郑宣传, 魏运, 陈明钿, 等. 地铁典型换乘站换乘方式适配性评价研究[J] . 都市快轨交通,2018,31(3):33 − 39. doi: 10.3969/j.issn.1672-6073.2018.03.006 [3] 吴海燕, 杨陶源. 基于Legion的城市轨道交通车站客流组织仿真与评价[J] . 北京建筑大学学报,2015,31(3):54 − 59. doi: 10.3969/j.issn.1004-6011.2015.03.011 [4] 夏菁. 城市轨道交通枢纽站客流组织优化与仿真[D]. 兰州: 兰州交通大学, 2013. [5] 吕立丹. 城市地铁换乘枢纽行人交通组织设计[D]. 西安: 长安大学, 2014. [6] 王妍捷. 基于行人流特性的城市轨道交通换乘站通行设施通过能力匹配度研究[D]. 西安: 长安大学, 2018. [7] 孙迪, 周进, 高学英, 等. 地铁站内行人疏散路径选择仿真研究[J] . 系统仿真学报,2019,31(9):1819 − 1826. [8] 姜彦璘. 基于社会力模型的城市轨道交通换乘站客流组织仿真与优化研究[D]. 西安: 长安大学, 2018. [9] 费爽, 刘智丽. 地铁换乘系统拥堵点的仿真分析及优化研究[J] . 城市轨道交通研究,2018,21(7):100 − 105. [10] 王伟涛. 城市轨道交通车站行人设施服务水平及通行能力研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2014. -

下载:

下载: