Spreading pattern of government social media in public health emergencies

-

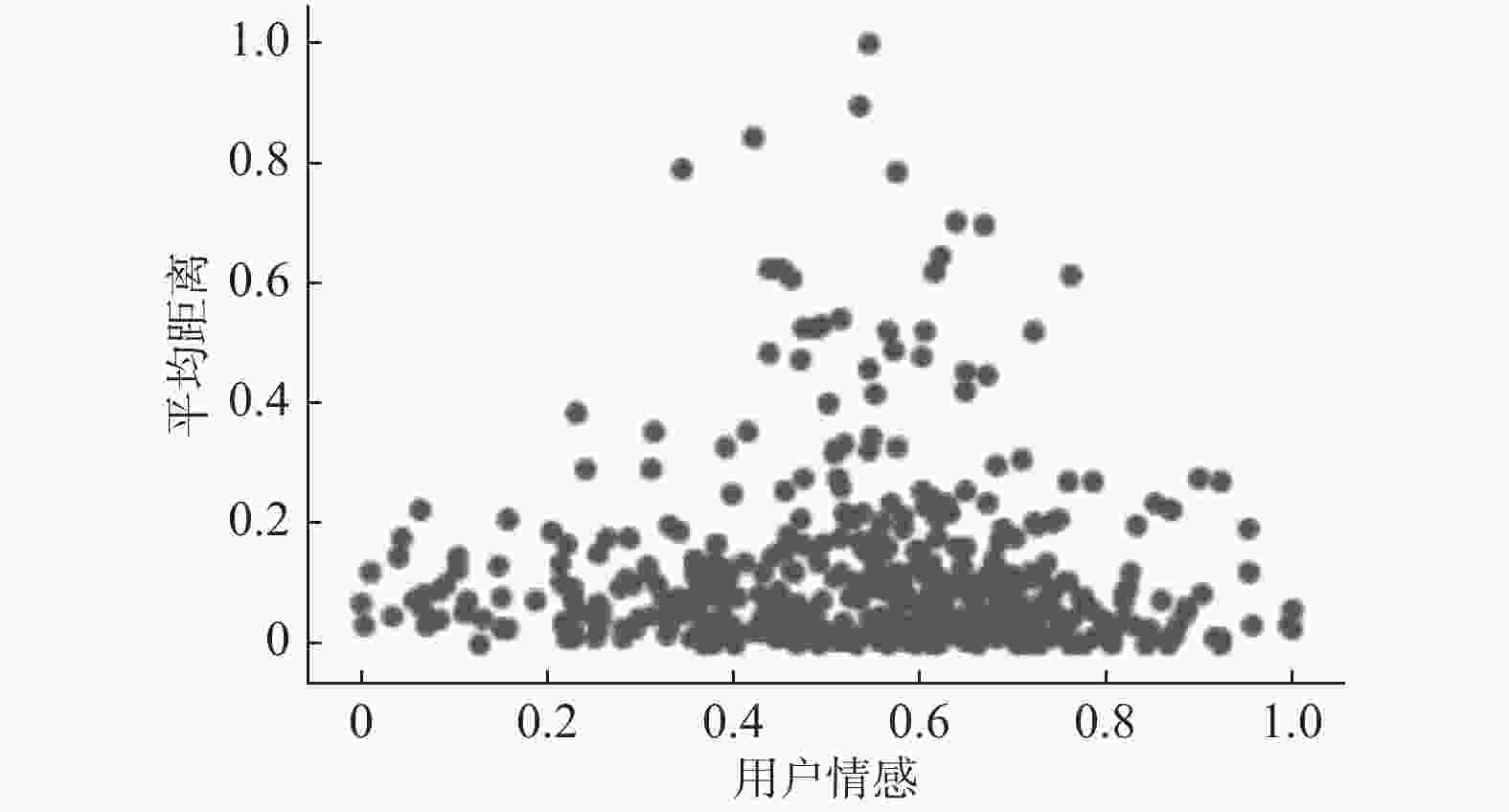

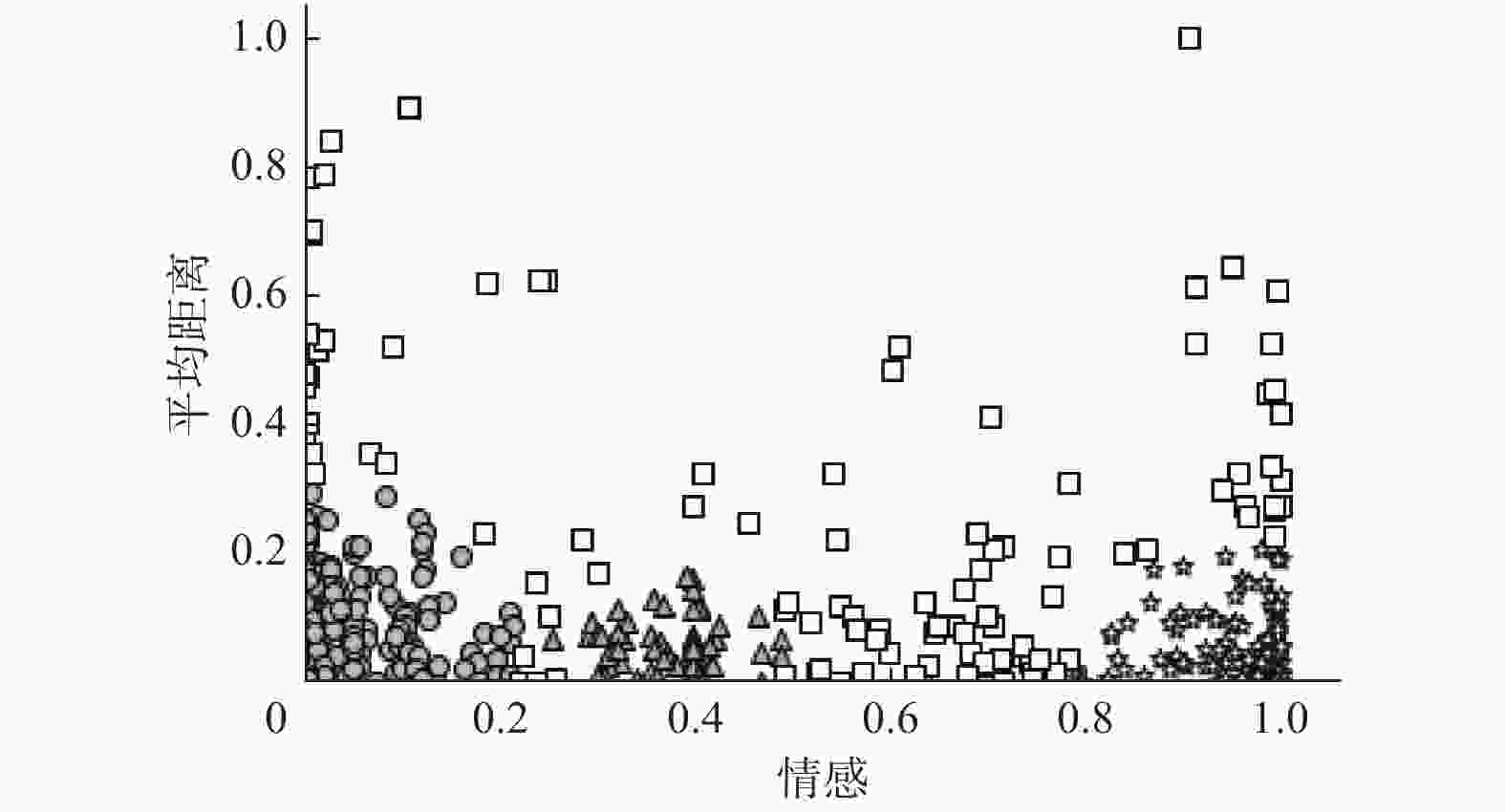

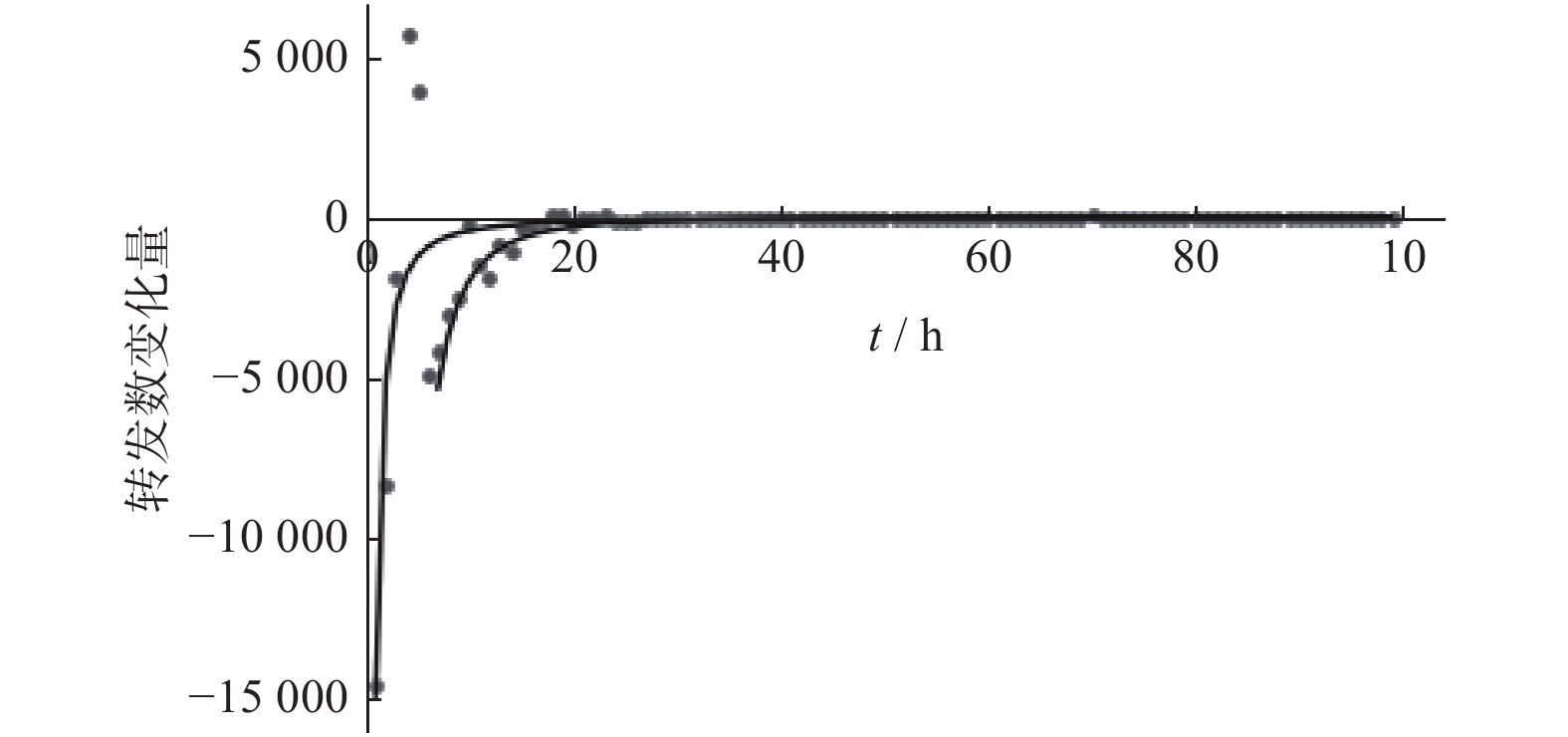

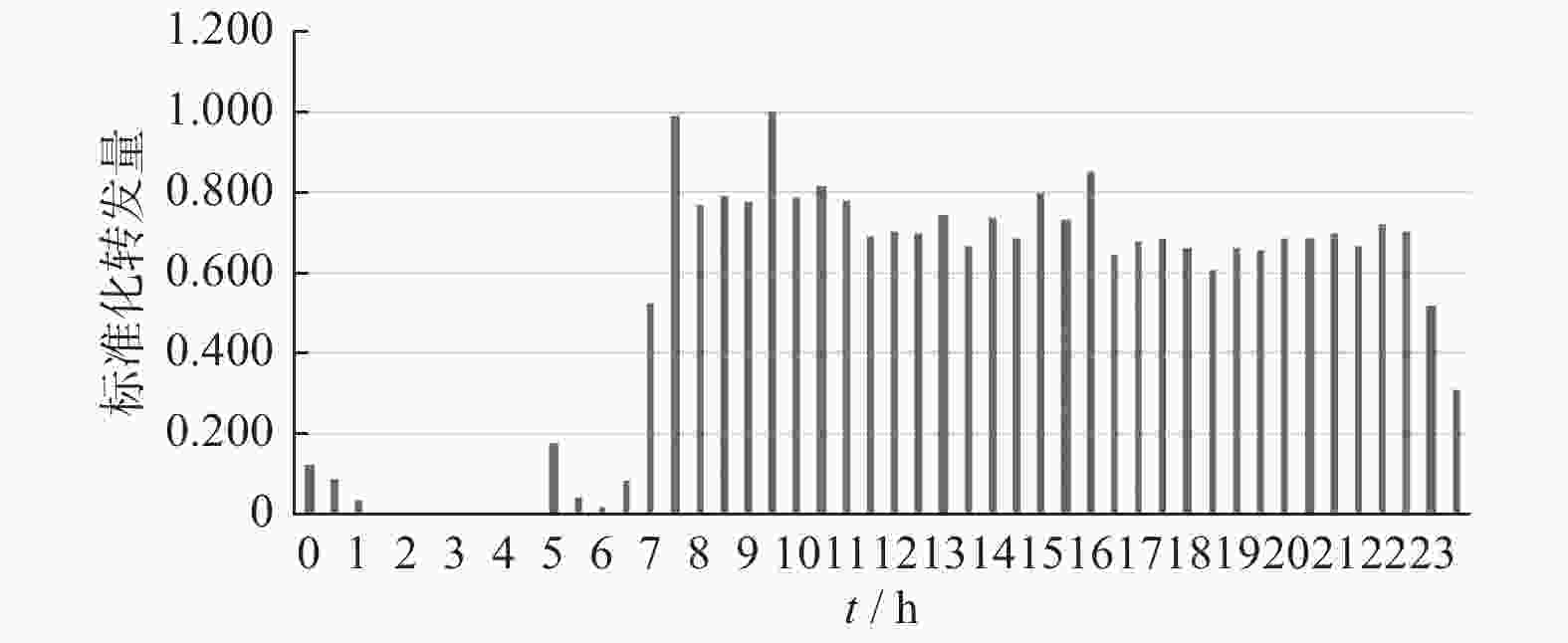

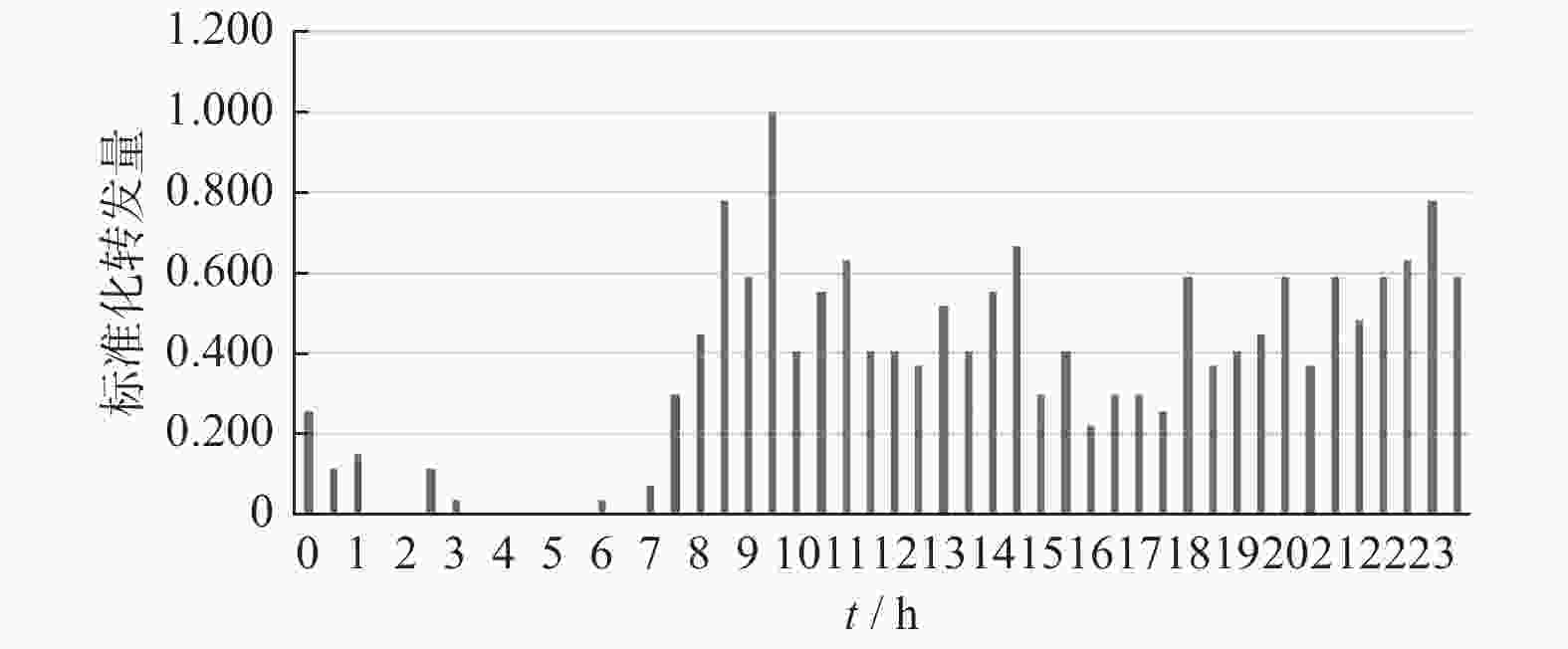

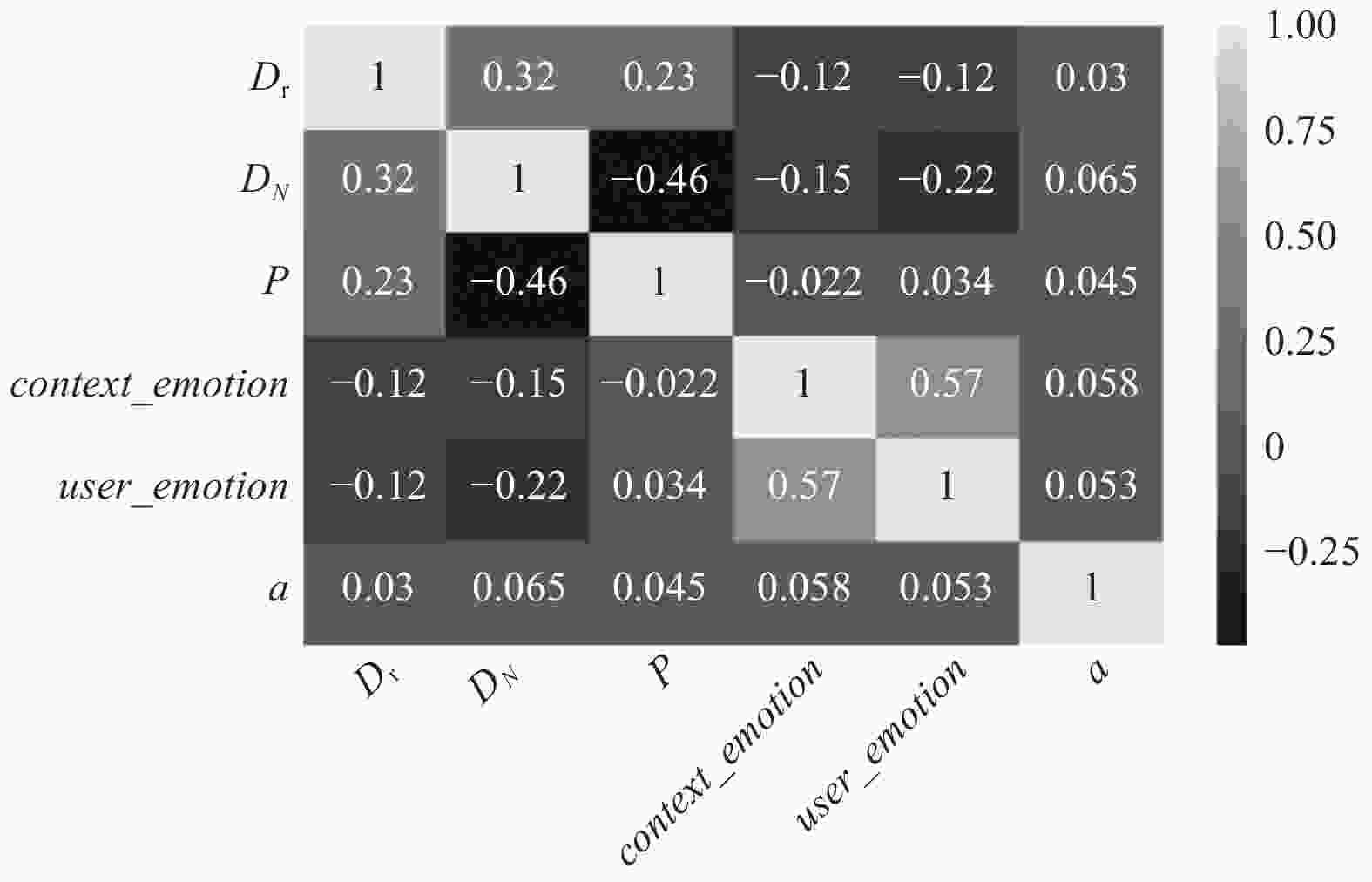

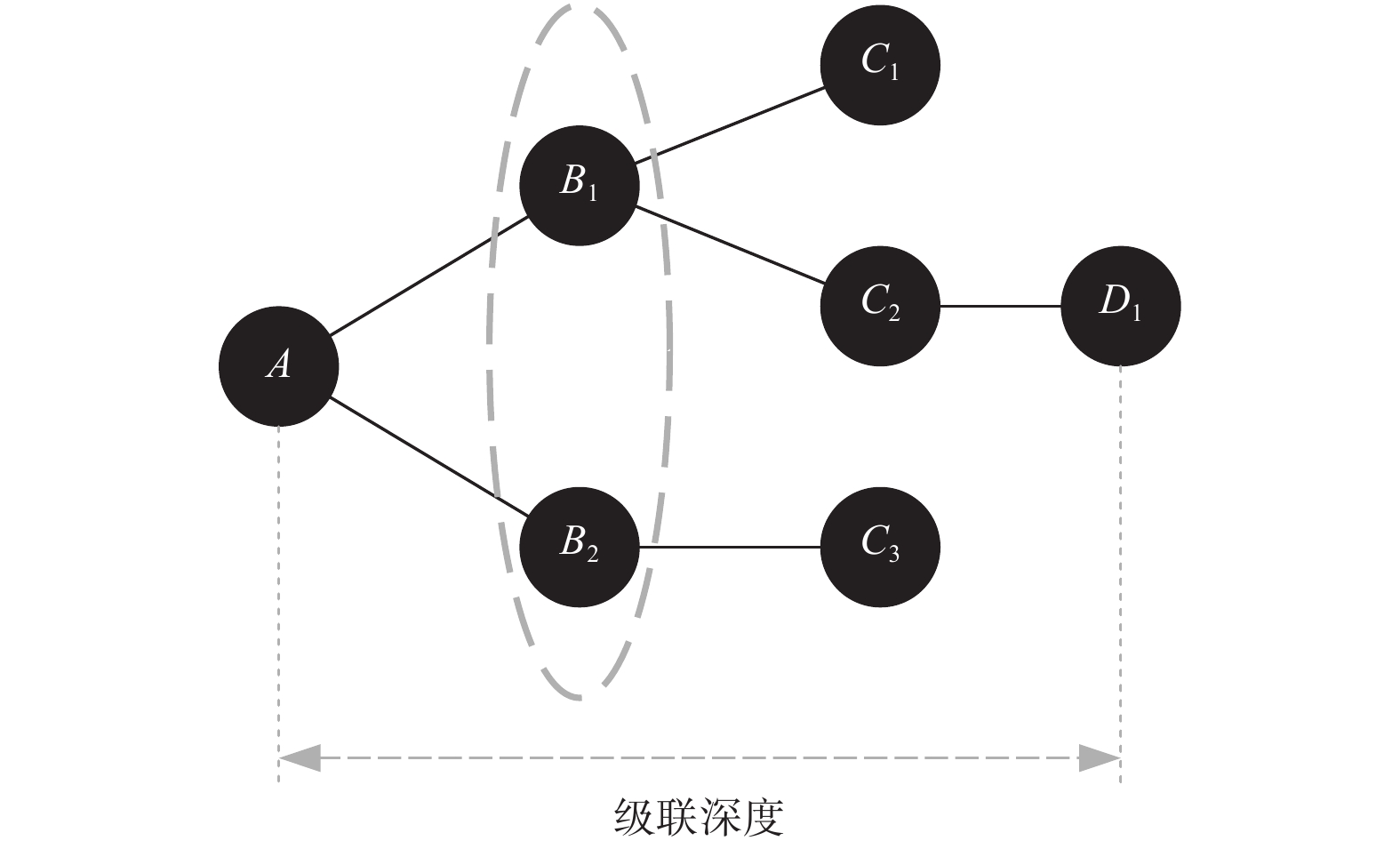

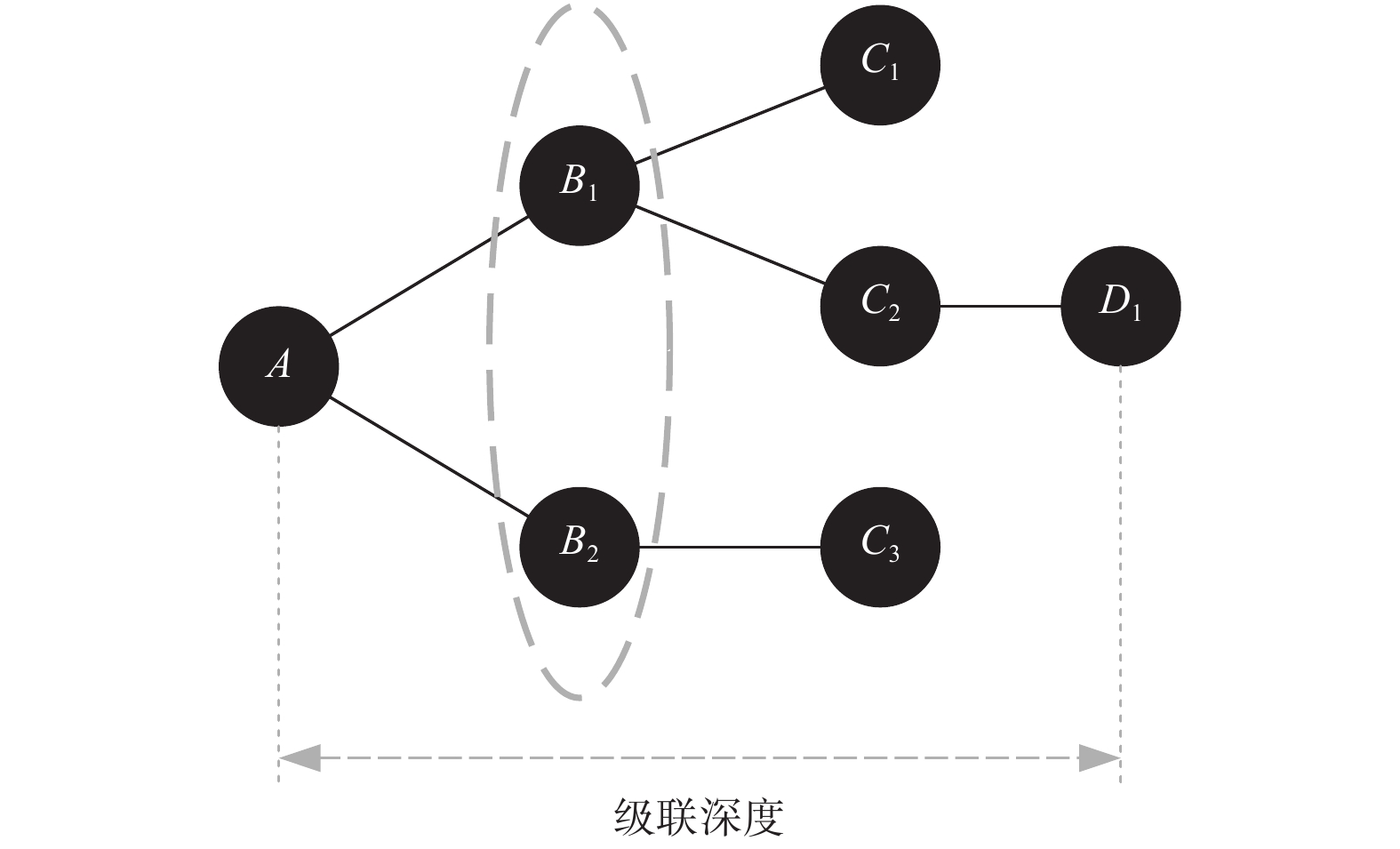

摘要: 利用突发公共卫生事件期间政务社交媒体的传播数据,从传播拓扑结构模式与用户传播行为时间模式两个角度建立指标,分析政务社交媒体的传播模式. 研究结果表明,突发公共卫生事件期间,广播模式主导政务社交媒体的传播,但传播效果与传播网络拓扑结构无显著关联;政务社交媒体内容情感会影响传播网络拓扑结构,但其引发的受众情感对传播网络拓扑结构无影响;政务社交媒体转发数变化过程大致符合幂律分布;情感因素对政务社交媒体受众传播行为产生的影响效果不显著.

-

关键词:

- 政务社交媒体 /

- 突发公共卫生事件 /

- 病毒模式 /

- 广播模式 /

- 用户传播行为时间模式

Abstract: Based on the real spreading data of government social media during public health emergency, the spreading pattern of government social media were analyzed from propagation topology model and user behavior temporal pattern. The results show that during public health emergency, broadcast model dominates the spreading of government social media, but there is no significant correlation between the propagation effect and the diffusion network topology; the content emotion of government social media can affect the spreading network topology structure, while the audience emotion caused by it has no effect on the topology model; the change of repost amount in social media roughly conforms to the power-law distribution; the effect on the user repost behavior caused by emotion factors in government social media is not significant. -

表 1 传播拓扑结构模式表

Table 1. Topological pattern table of diffusion

平均值 中位数 标准差 ${C_{\rm{s}}}$ 79.91% 86.00% 21.11% ${C_{\rm{d}}}$ 2.96 2 1.66 ${D_{\rm{r} } }$ 2.42 2.26 0.52 ${D_{\rm{N}}}$ $ 9.37 \times {10^{ - 6}}$ $ 2.69 \times {10^{ - 6}}$ $ 1.54 \times {10^{ - 5}}$ -

[1] LARSON H J. The biggest pandemic risk? Viral misinformation[J] . Nature,2018,562(7727):309. doi: 10.1038/d41586-018-07034-4 [2] WILSON M E, CHEN L H. Travelers give wings to novel coronavirus (2019-nCoV)[J]. Journal of travel medicine, 2020, 1/2/3. DOI: 10.1093/jtm/taaa015. [3] Tizzoni M, PANISSON A, PAOLOTTI D, et al. The impact of news exposure on collective attention in the United States during the 2016 Zika epidemic[J]. PLOS Computational Biology 2020. DOI: https://doi.org/10.1101/346411. [4] KAVANAUGH A L, FOX E A, SHEETZ S D, et al. Social media use by government: From the routine to the critical[J] . Government Information Quarterly,2012,29(4):480 − 491. doi: 10.1016/j.giq.2012.06.002 [5] 史亚光, 袁毅. 基于社交网络的信息传播模式探微[J] . 图书馆论坛,2009(6):220 − 223. [6] 孟庆兰. 网络信息传播模式研究[J] . 图书馆学刊,2008(1):133 − 138. doi: 10.3969/j.issn.1002-1884.2008.01.051 [7] 易成岐, 鲍媛媛, 薛一波, 等. 新浪微博的大规模信息传播规律研究[J] . 计算机科学与探索,2013(6):551 − 561. doi: 10.3778/j.issn.1673-9418.1212005 [8] GOEL S, ANDERSON A, HOFMAN J, et al. The structural virality of online diffusion[J] . Management Science,2016,62(1):180 − 196. [9] LIANG H. Broadcast versus viral spreading: The structure of diffusion cascades and selective sharing on social media[J] . Journal of Communication,2018,68(3):525 − 546. doi: 10.1093/joc/jqy006 [10] LIANG H, FUNG I C H, TSE Z T H, et al. How did Ebola information spread on twitter: Broadcasting or viral spreading?[J] . BMC Public Health,2019, 19(1):438. doi: 10.1186/s12889-019-6747-8 [11] DOMINGOS P, RICHARDSON M. Mining the network value of customers[C]//Proceedings of the Seventh International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. New York: ACM, 2001. [12] VALENTE W T. Mass-media-generated interpersonal communication as sources of information about family planning[J] . Journal of Health Communication,1996,1(3):247 − 265. doi: 10.1080/108107396128040 [13] MORO E, MIRITELLO G, LARA R. Dynamical strength of social ties in information spreading[J] . Physical Review E,2011,83(4):045102. [14] LAMBIOTTE R, TABOURIER L, DELVENNE J C. Burstiness and spreading on temporal networks[J] . European Physical Journal B,2013,86(7):320. doi: 10.1140/epjb/e2013-40456-9 [15] PERRA N, GONALVES B, PASTOR-SATORRAS R, et al. Activity driven modeling of time varying networks[J] . Scientific Reports,2012,2:469. doi: 10.1038/srep00469 [16] MIN B, GOH KI, VAZQUEZ A. Spreading dynamics following bursty human activity patterns[J] . Physical Review E,2011,83(3):036102. [17] 魏静, 黄阳江豪, 林萍, 等. 基于改进SIR模型的微博网络舆情传播研究[J] . 情报科学,2019(6):16 − 22. [18] 陈波, 于泠, 刘君亭, 等. 泛在媒体环境下的网络舆情传播控制模型[J] . 系统工程理论与实践,2011(11):2140 − 2150. doi: 10.12011/1000-6788(2011)11-2140 [19] 李靖, 李聪, 李翔. 人类时效交互网络的建模与传播研究综述[J] . 复杂系统与复杂性科学,2019(3):1 − 21. [20] ECKMANN J P, MOSES E, SERGI D. Entropy of dialogues creates coherent structures in e-mail traffic[J] . Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2004,101(40):14333 − 14337. doi: 10.1073/pnas.0405728101 [21] KARSAI M, KASKI K, KERTSZ J. Correlated dynamics in egocentric communication networks[J] . PLOS One,2012,7(7):40612. doi: 10.1371/journal.pone.0040612 [22] CATTUTO C, VAN DEN BROECK W, BARRAT A, et al. Dynamics of person-to-person interactions from distributed RFID sensor networks[J] . PLOS One,2010,5(7):1 − 9. doi: 10.1371/journal.pone.0011596 [23] 王林, 朱文静, 潘陈益, 等. 基于p指数的微博传播力评价方法及效果探究: 以我国34省、直辖市旅游政务官方微博为例[J] . 情报科学,2018(4):38 − 44. [24] WENG L L, MENCZER F, AHN Y Y. Vitality prediction and community structure in social networks[J] . Scient ific Reports,2013, 3(8):618. [25] GOLDER S A, MACY M W. Diurnal and seasonal mood vary with work, sleep, and daylength across diverse cultures[J] . Science,2011,333(6051):1878 − 1881. doi: 10.1126/science.1202775 -

下载:

下载: